Karen Solorzano Bastidas

Jaime Sánchez Santillán

Fotografías: Alejandro Ramírez Anderson

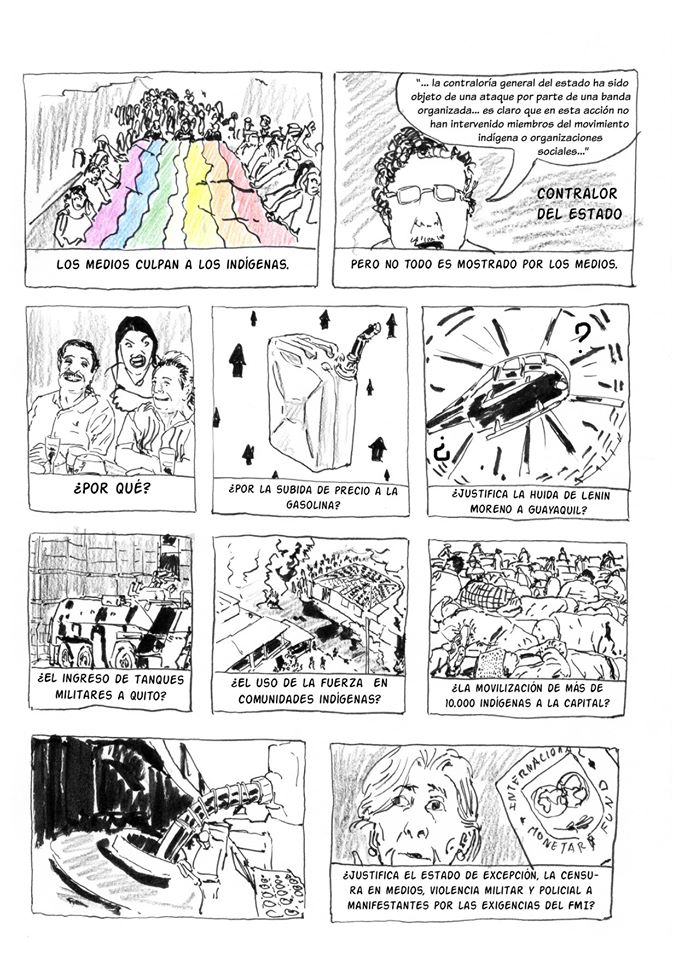

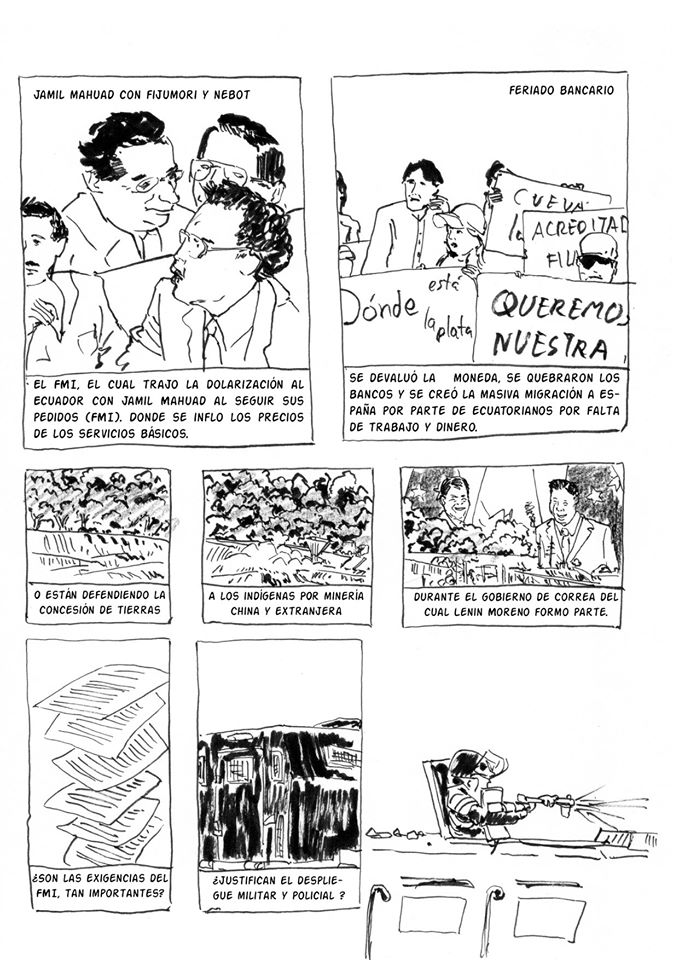

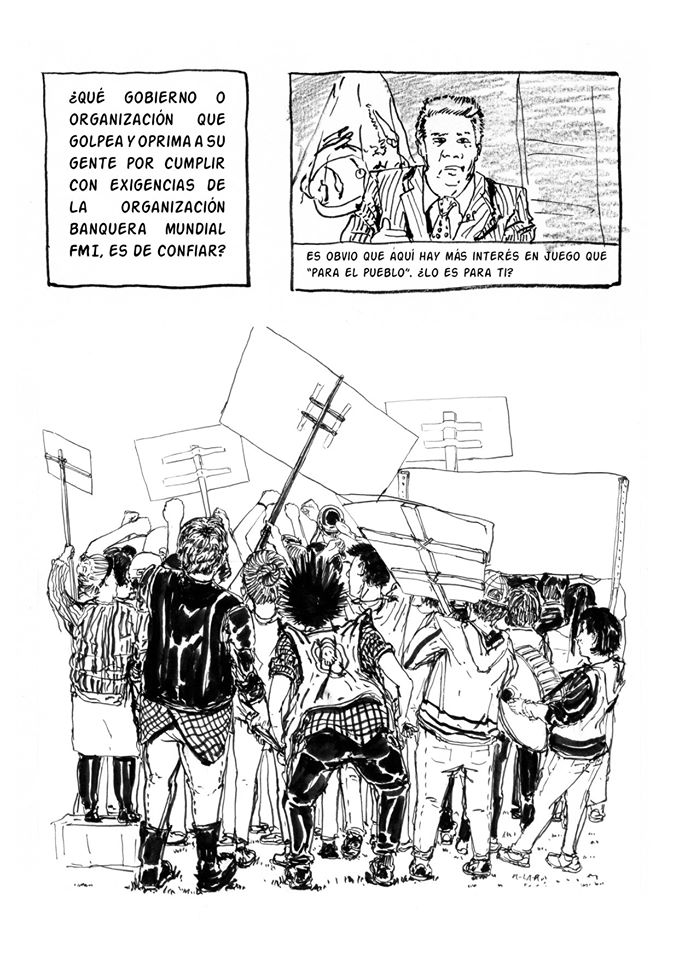

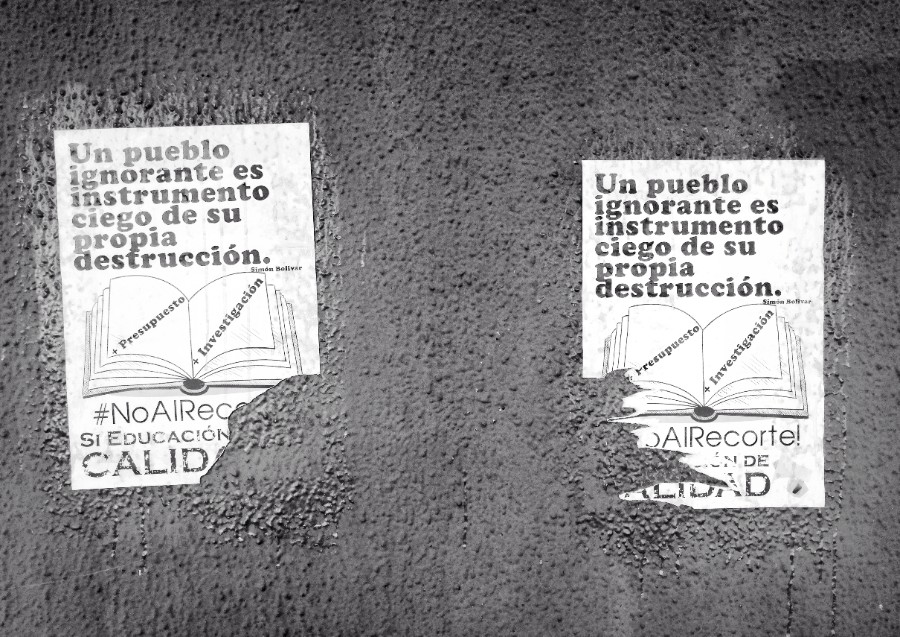

Luego de octubre nada puede ser igual, aunque existan voces que quieran criminalizar, invisibilizar y despolitizar la protesta social, que tuvo lugar en Ecuador en el mes de octubre del 2019, muchxs sabemos que lo dejado por los acontecimientos de represión y violencia que vivimos durante esas jornadas, fue el resultado de las políticas antidemocráticas que los últimos dos gobiernos han implementado, y de las recientes políticas de fuerte sesgo neoliberal aplicadas por Lenin Moreno, con su discurso de reducción del Estado y el pedido de nuevos préstamos al FMI. Estas medidas de mediana duración, han producido efectos nefastos en la vida de la mayoría de ecuatorianos, ya que han minado la capacidad de participación de los colectivos sociales; y disfrazadas de falsas promesas de progreso, han profundizado la desigualdad social ya existente.

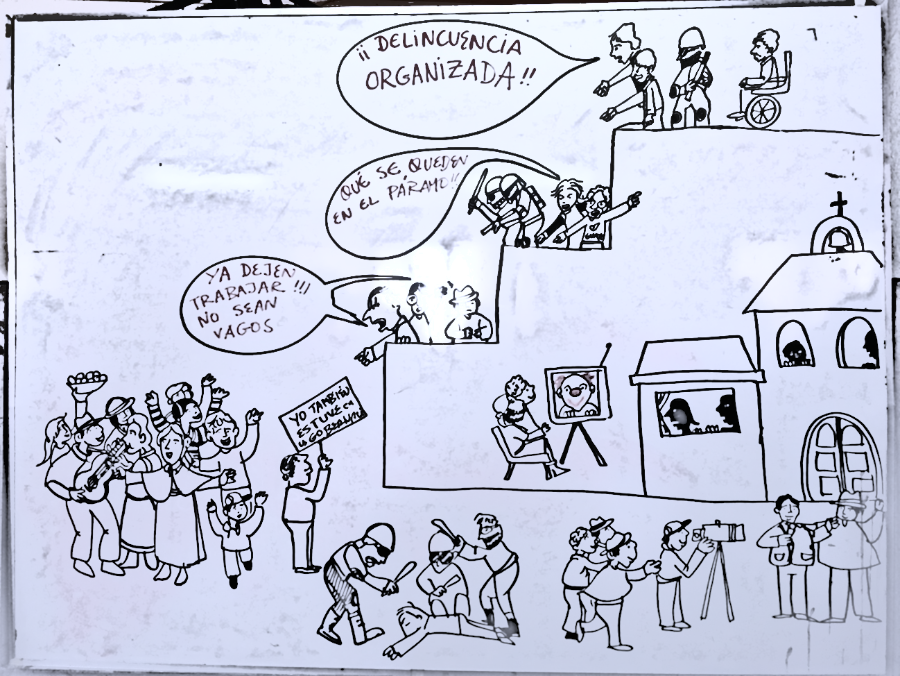

Este panorama evidenció el pensamiento de gran parte de las elites y las clases medias urbanas, que se expresó en posturas ideológicas de derecha a través de manifestaciones racistas, clasistas y llenas de odio hacia los sectores indígenas y populares levantados en protesta. Asimismo, algunos grupos autodenominados de izquierda y muy cercanos al correato, quisieron revivir y protagonizar luchas rancias con intereses partidarios que no representaban a las necesidades de una población que buscaba alcanzar un horizonte emancipatorio.

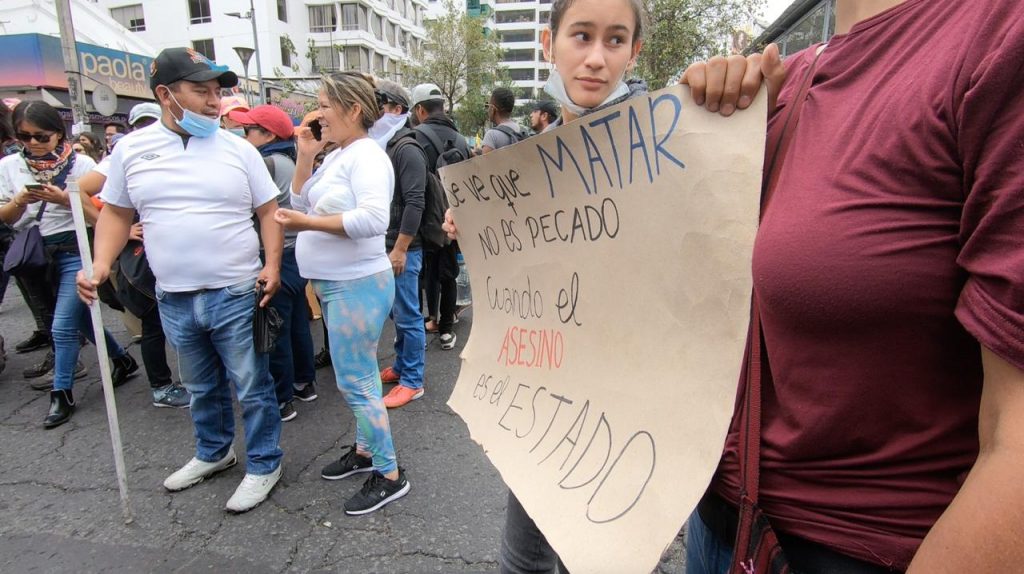

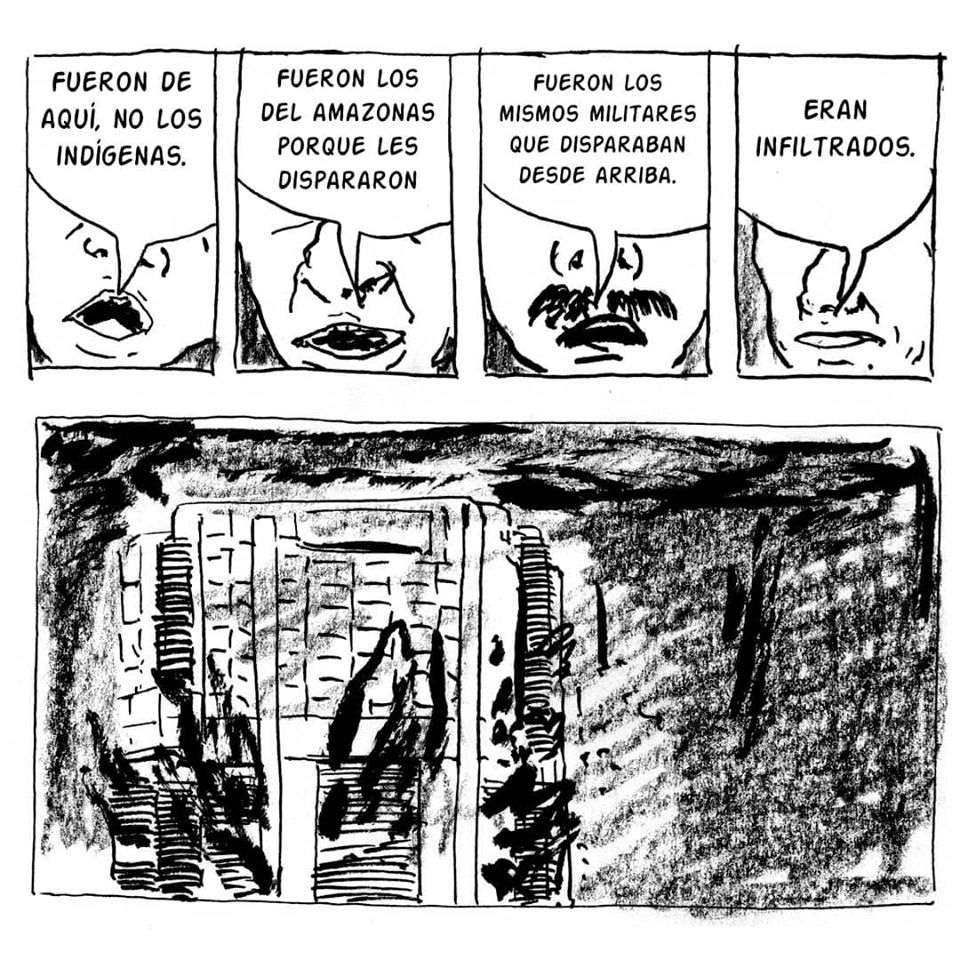

Lo que se vivió en octubre fue una manifestación popular legítima en respuesta a las decisiones del gobierno actual. Aunque después de los eventos, se haya insistido en que fueron actos vandálicos, de grupos infiltrados, grupos violentos, y un sinfín de epítetos peyorativos, para descalificar y deslegitimar la protesta. Pese a esto quienes pudieron comprender que las políticas del gobierno iban en desmedro de los derechos económicos de la mayoría ya altamente pauperizada, se organizaron y salieron a protestar. La organización social tomó forma y fuerza bajo el amparo del derecho a la resistencia, consagrado en el Artículo 98 de la Constitución ecuatoriana que señala:

“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

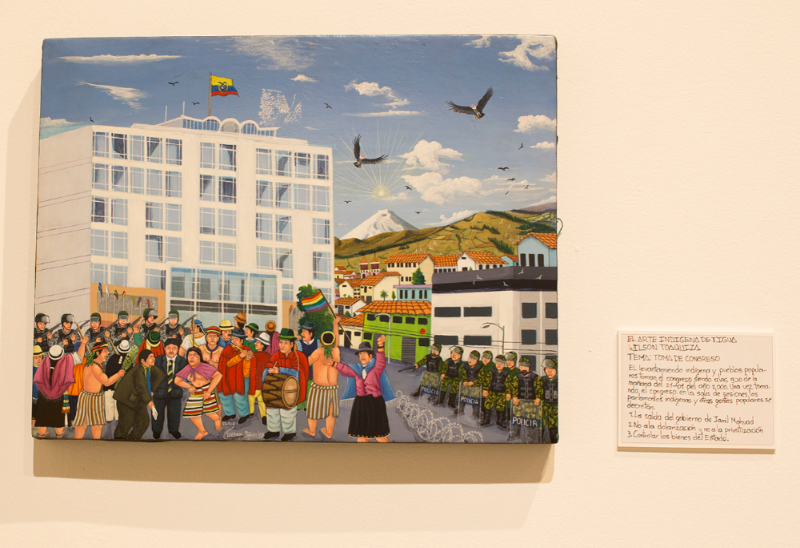

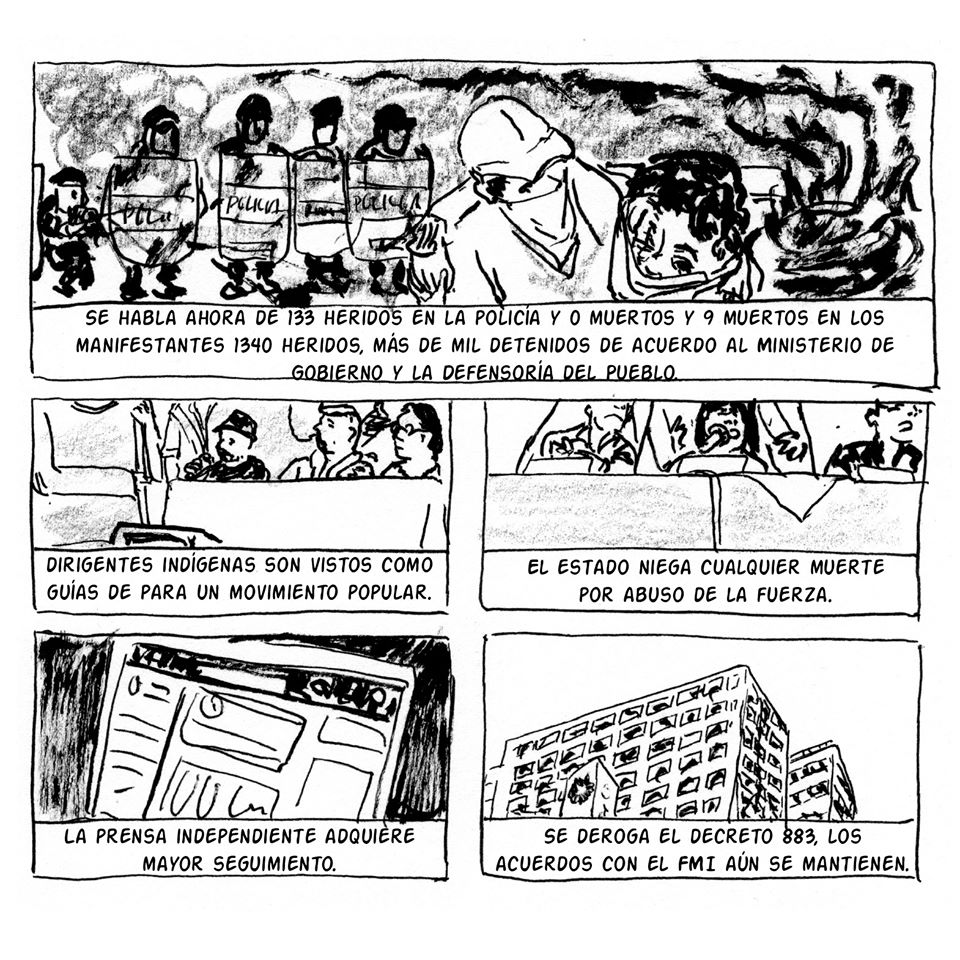

Ante las medidas económicas oficializadas por el Estado en el Decreto 883, varias organizaciones sociales, movimientos indígenas, estudiantes y un segmento independiente de la población se tomaron las calles en contra del terrible encarecimiento del costo de vida, que hubiera producido la eliminación del subsidio de los combustibles.

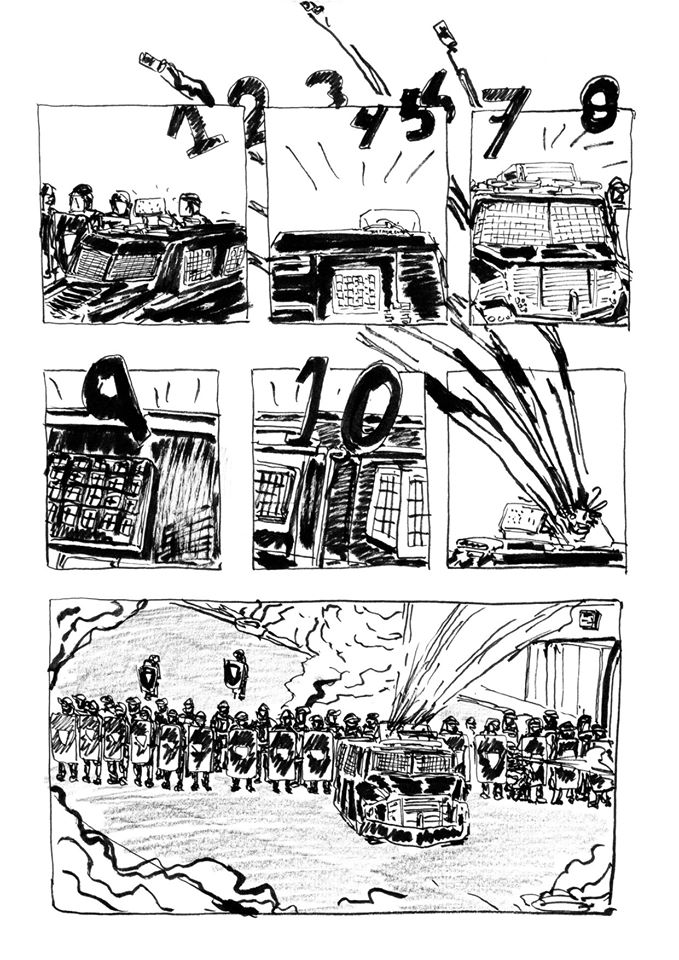

El decreto 883 que establecía dicha eliminación fue promulgado por el presidente Moreno, el 02 de octubre. Al día siguiente los transportistas convocaron a una huelga en contra de las medidas; a este llamado acudieron muchos sectores, además de los transportistas, con el mismo descontento. En el transcurso de los siguientes diez días, la inconformidad se fue incrementado, y se fueron sumando distintas organizaciones y movimientos sociales, siendo la mayoría comunidades indígenas que se movilizaron a Quito desde varios puntos del país, junto a sus familias, incluidxs niñxs. El gobierno, con un discurso mediático y tergiversado que promovía la “paz social”, y el llamado al dialogo, no participó ni propició ningún acercamiento a los sectores populares, sino todo lo contrario, utilizó toda la fuerza del Estado para reprimir con una violencia inusitada y desmedida, a miles de ciudadanos en estado de indefensión.

Los manifestantes, que habían iniciado en las calles las protestas, y llegaron de otras partes del país, tuvieron acogida humanitaria en las distintas universidades de la ciudad, que funcionaron como albergues y centros de acopio, y que tuvieron que aplicar extendidamente su ayuda ante la prolongación del conflicto social.

En este contexto, muchas personas de la sociedad civil de la ciudad, sensibilizados y concientizados de la magnitud de los eventos que estaban teniendo lugar, se movilizaron tanto para unirse a las protestas, como para organizarse de forma solidaria y colaborar con distintos recursos, para aquellos que se enfrentaban en las calles contra el violento poder estatal desplegado. Los centros de albergue y acopio se fueron transformando con el paso de los días, en lugares que cumplieron diversas y complejas actividades y funciones, tanto simbólicas como organizativas.

El testimonio aquí presentando forma parte de una posición política de resistir ante una forma de presentar la información por parte de los medios de comunicación “oficiales” y un “sentido común”, que tergiversó, distorsionó y mintió, sobre los hechos de octubre. Esta pretende ser una interpretación divergente, que da cuenta de subjetividades y experiencias politizadas que cobraron grados de sensibilidad y concientización sobre la realidad del país. Así también pretende denunciar de forma critica la violencia estatal y social que se desató desde entonces y pareciera amplificarse con el correr de los meses.

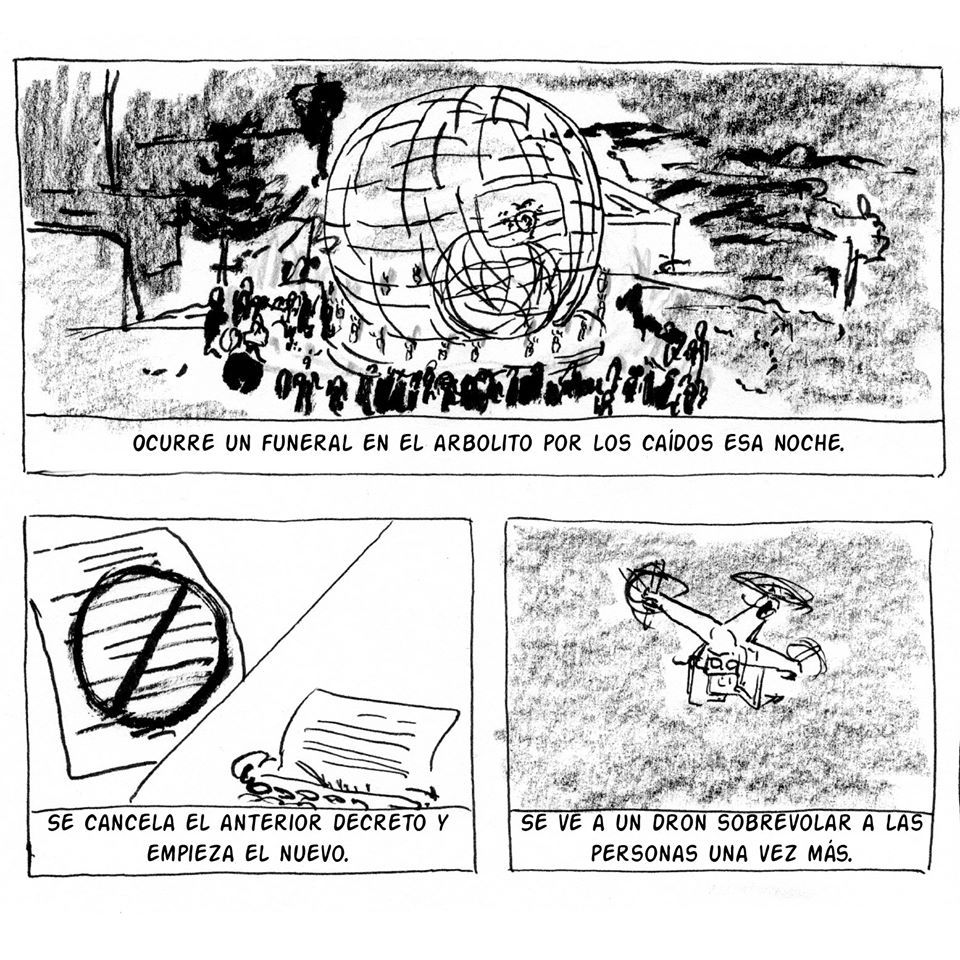

La reconstrucción de la información descrita en el presente texto, forma parte de las memorias del trabajo colectivo que realizamos un grupo de voluntarixs que colaboramos en las distintas tareas humanitarias que se llevaron a cabo dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), durante los once días de manifestaciones populares, con el fin de recordar, visibilizar y pensar críticamente otras formas de solidaridad, denuncia y justicia social. Esta narración pone en la superficie los hechos de violencia sistemática cometidos por parte del Estado ecuatoriano a través de la fuerza pública y otros brazos institucionales hacia la población que salió a manifestar su descontento en las calles. Sin embargo, queremos subrayar especialmente el abuso de poder ejercido sobre mujeres y niñxs de comunidades indígenas que protestaban de forma pacífica en el Parque de El Arbolito y las inmediaciones de la CCE.

En este contexto, proponemos este trabajo como un ejercicio político-pedagógico para rehacer los pedazos de una pequeña historia acerca de Wawa Wasi, espacio contingente, frágil e improvisado que se creó para dar respuesta a los actos de violencia que se fueron incrementando por parte de la fuerza pública en el marco de la movilización social. Este espacio se creó espontáneamente para funcionar como una “guardería” o espacio donde pudieran habitar niñxs y sus madres, mientras los familiares estaban en las calles. Además, en este texto pretendemos identificar hechos importantes, preguntas irresueltas, contradicciones, lugares y personas, que nos permitieran darle una forma, tiempo y sentido poco cómodo a este relato. Sin embargo, esta composición de hechos incompletos queda como fragmento todavía irresuelto y en la esfera de la resiliencia. Coincidimos en que la realidad vivida dentro de la CCE se desarrolló en una atmósfera sin tiempo, con un calendario de trabajo voluntario compuesto de noches y días, donde la carencia de comunicación con el exterior y los teléfonos sin señal de manera continua, contribuyeron con la sensación de habitar un mundo artificial, un espacio flotante, una isla sitiada.

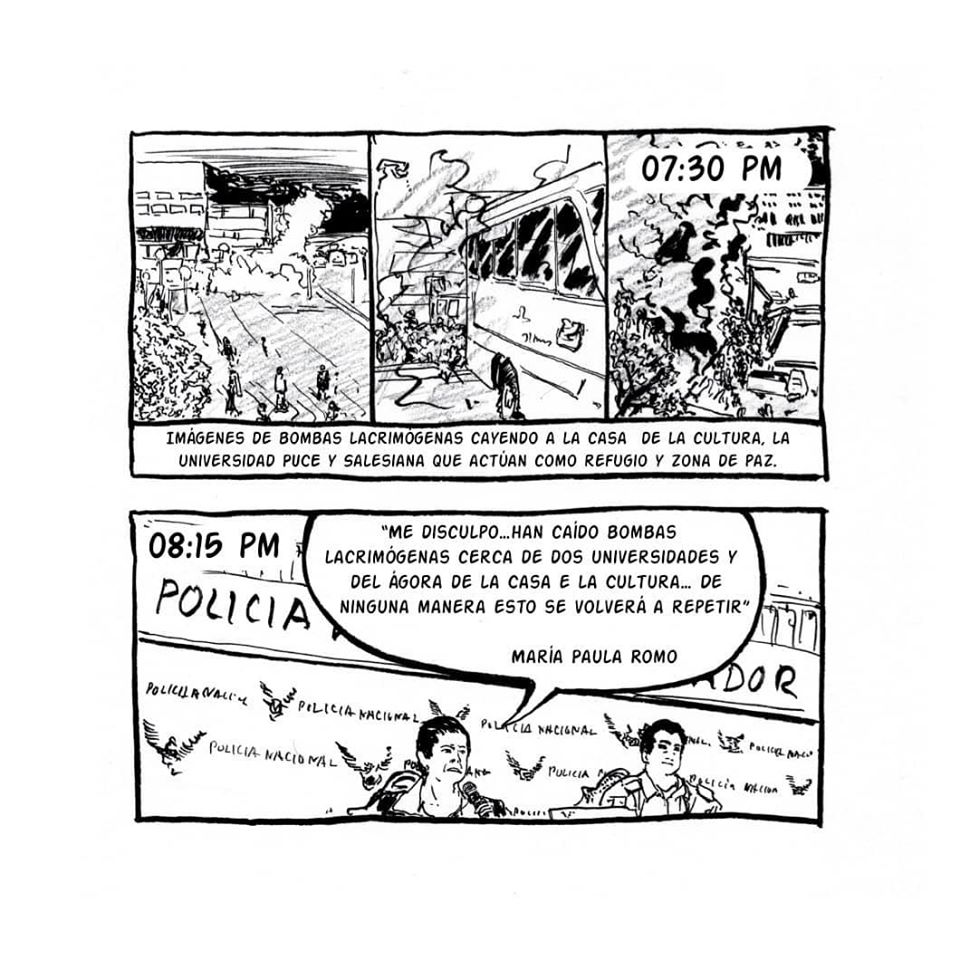

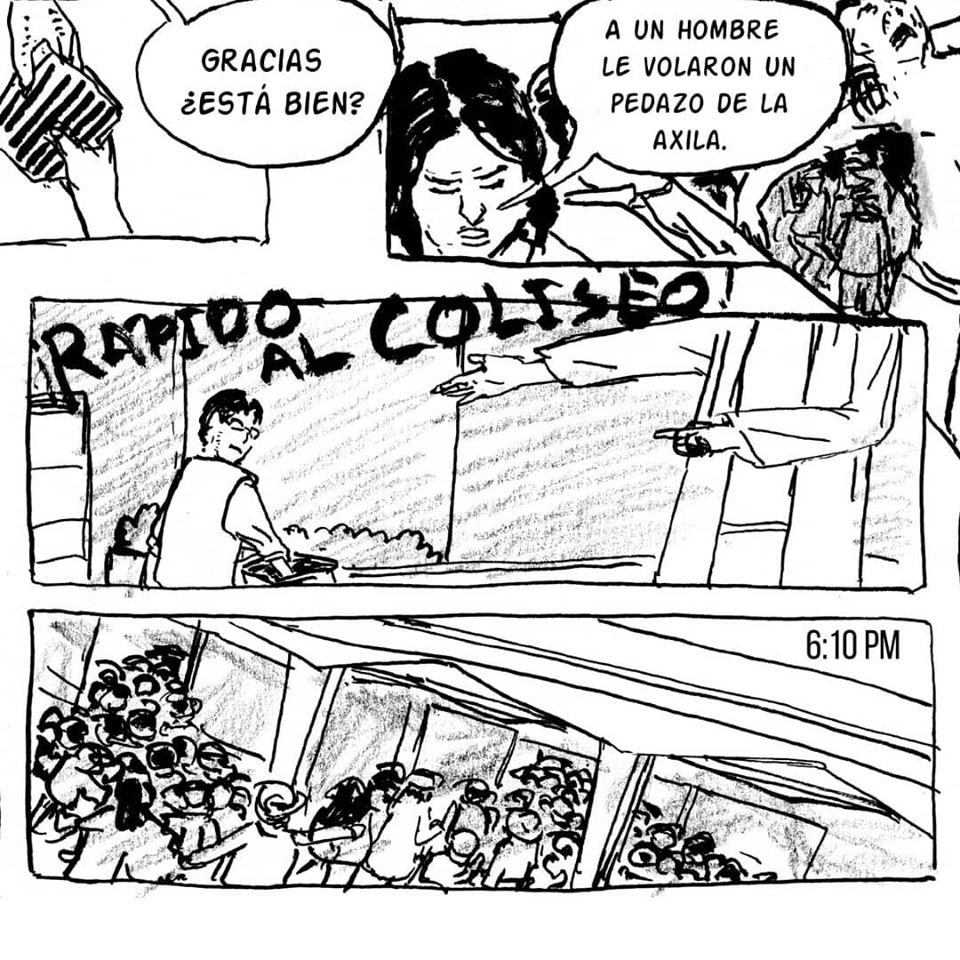

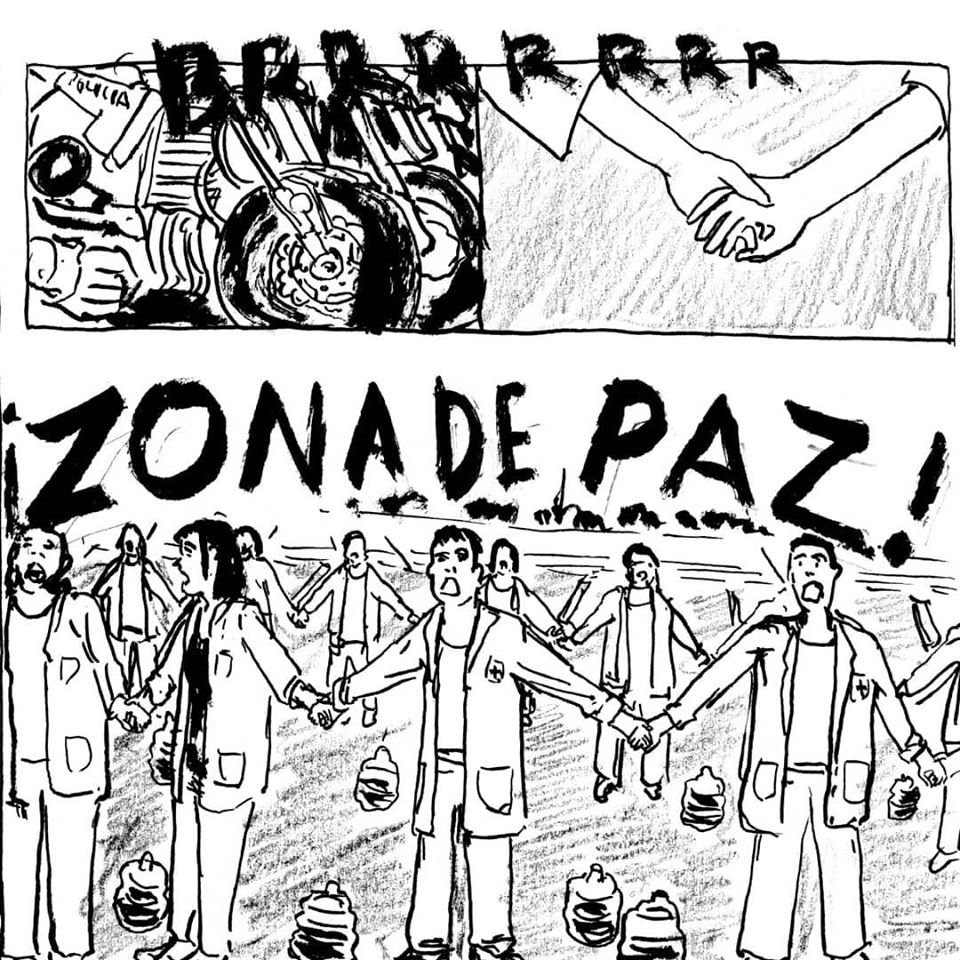

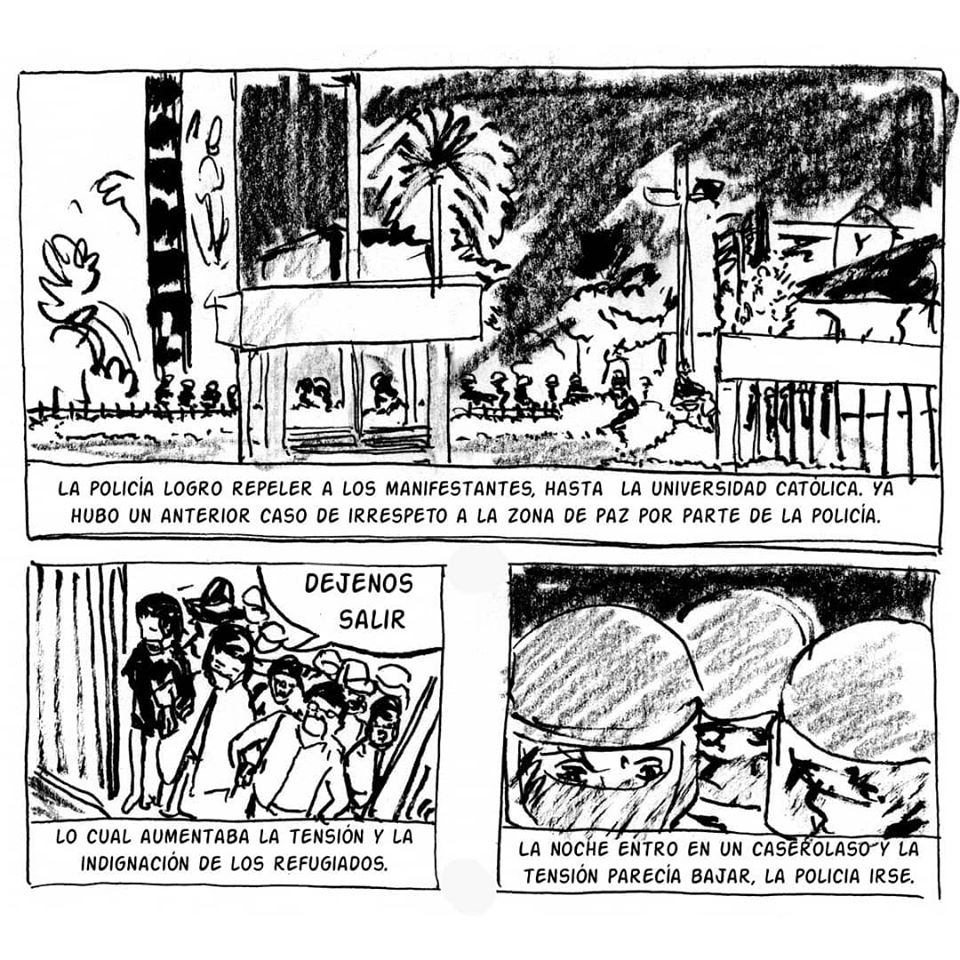

Wawa Wasi fue instalado de manera emergente en la sala Demetrio Aguilera Malta. Este lugar de abrigo y cuidado para el cuidado de mujeres y niñxs indígenas que llegaban a Quito desde distintas provincias del país junto a sus comunidades, fue posible gracias a la iniciativa de una de las compañeras que, conociendo las condiciones de precariedad que presentaba el Ágora de la CCE, realizó junto con nosotrxs la gestión para el préstamo de la sala dentro del predio. Antes de ocupar este espacio, este grupo estaba albergado en el segundo piso del Ágora, específicamente, detrás de su escenario. Los graderíos, por su parte, fueron ocupados diariamente por cerca de 4 500 compañeros indígenas, según el aforo. En el primer piso funcionaba un punto para emergencias médicas; también se acondicionó una pequeña bodega para el acopio de medicinas y víveres. A más de la CCE, instituciones educativas como la Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Central del Ecuador se convirtieron en albergues, comedores y centros de acopio para las comunidades en resistencia. Con el paso de los días y el aumento de la tensión social, estos lugares fueron denominados “zonas de paz”.

En ese escenario de inseguridad y de saturación de personas, la sala Demetrio Aguilera Malta fue acondicionada gracias a las constantes donaciones que llegaban a la CCE. El espacio contaba con baños para lxs niñxs, mujeres y voluntarixs; un pequeño ropero que proveía a todas las mamás de una mudada de ropa para sus hijos, y una bodega bien surtida con leche para lactantes, frutas, pan, avena preparada, útiles de limpieza, pañales, cobijas, colchones, juguetes y libros.

Cuando comenzamos este proceso, Wawa Wasi se pensó como un espacio para brindar atención de siete de la mañana a seis de la tarde, sin embargo, esta idea inicial cambió debido a las medidas implementadas por el gobierno para disuadir la protesta social (decreto de Estado de excepción, toque de queda, aumento sistemático de la violencia hacia lxs manifestantes, etc.); enseguida Wawa Wasi, conforme a la emergencia, pasó a funcionar las 24 horas del día.

Bajo estas circunstancias, tuvimos que repensar toda la dinámica del espacio, comenzando por la organización de los turnos de lxs colaboradorxs, la alimentación y la seguridad interna, pues hubo casos de personas que se identificaban como funcionarios públicos y solicitaban los nombres de lxs voluntarixs sin explicación alguna. El traslado de personas y ayuda humanitaria que inicialmente se hacía varias veces durante la jornada con cordones humanos, luego tuvo que hacerse en un pequeño transporte escolar debido al incremento de mujeres y niñxs que acudían al lugar, no solo por la familiaridad que tenían con nosotrxs, sino también porque era la forma más segura de protegerse de los gases lacrimógenos arrojados incesantemente en los alrededores de la CCE. Aun así, las medidas tomadas fueron insuficientes ya que los gases ingresaban abruptamente en la sala atentando contra la vida de lxs presentes y ocasionando, angustia e incertidumbre entre mujeres, niñxs y voluntarixs: en el primero de los traslados humanitarios tuvimos dos niños de brazos con asfixia que fueron asistidos por paramédicos quienes sacaron a los pequeños de la crisis.

Todxs estábamos conscientes de que los sitios relativamente seguros se encontraban en las universidades que funcionaban como albergues, por tal motivo siempre informábamos que este lugar no era el más apropiado, pero por su ubicación geográfica y por ser el lugar donde se encontraban los familiares, las mujeres preferían este espacio durante el día, frente a la opción de ir a otros sitios de ayuda humanitaria.

Es relevante aclarar que, para entender las lógicas de las comunidades indígenas, debemos saber que sus dinámicas culturales son distintas a las de los habitantes de las ciudades. La comunidad se moviliza en todos los espacios junto con todos sus integrantes, en función de sus lazos comunitarios y filiales, de tal manera que, para ellos, las movilizaciones en la ciudad no cambian, en las calles no cambian, en la lucha no cambian.

De esta manera podíamos ver movilizarse por las calles de la ciudad a familias enteras. Las mujeres indígenas, valientes y solidarias, estaban como parte de sus comunidades para apoyarse, escucharse, consolarse, etc. Varias veces lxs niñxs manifestaron el temor a que su padre, hermano o tío estuviesen heridos o muertos. Ante la preocupación colectiva, las compañeras nos solicitaban ayuda para comunicarse con sus familiares que se encontraban en los exteriores. Nuestros teléfonos celulares fueron de mucha ayuda en esta función las escazas veces que las señales se encontraban funcionando.

Wawa Wasi, los puntos de acopio de alimentos, medicamentos, vestimenta; así como los puntos de emergencia médica, y los comedores populares que se instalaron en el parque de El Arbolito y la labor de cientos de voluntarixs que se activaron desde la solidaridad, la indignación y la potencia de lo colectivo, hicieron frente a las políticas sociales y económicas del gobierno, así como a la represión de la fuerza pública, avalada por altos mandos del Estado. El trabajo del equipo voluntario fue incansable, como muestra solo basta imaginarse el escenario y las condiciones de higiene de la CCE y los lugares contiguos después de once días de funcionar como “vivienda improvisada” (tiempo en el que el Municipio de Quito tuvo escasa intervención, permitiendo que las condiciones de insalubridad agravaran la ya compleja situación de las personas que habitaron estos espacios). Estas, entre otras tantas tareas también quedaron en manos del emergente voluntariado.

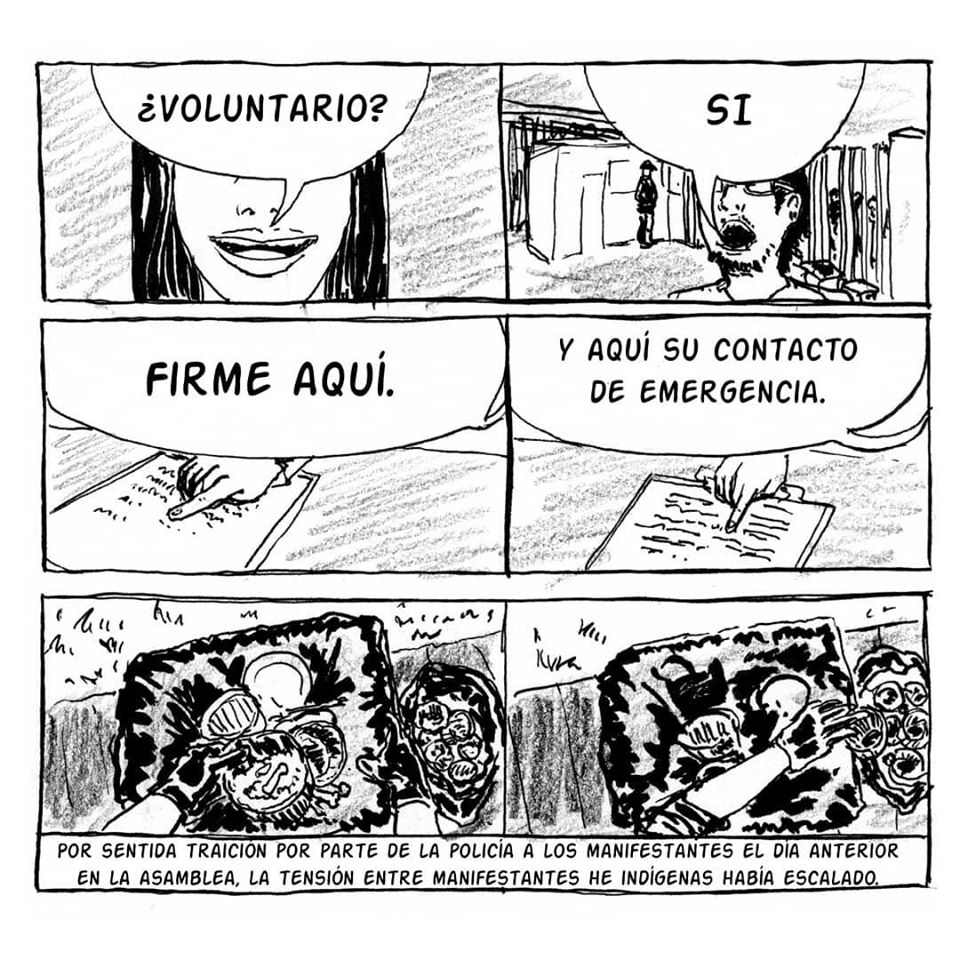

En cuanto a Wawa Wasi, la composición del voluntariado fue heterogénea, el colectivo se fue conformando sobre la marcha, en un proceso experimental, espontáneo y “azaroso”. Fuimos un grupo de casi cincuenta personas de distintos orígenes, profesiones, habilidades e intereses que colaboramos impulsados por la realidad que se presentaba ante nosotros, empáticos con el sufrimiento de los otros, sensibilizados por la crisis social de la cual todos éramos parte y testigos; y movilizados por el deseo profundo y sincero de implicarnos en un proceso de transformación social que, a nuestro parecer, es y sigue siendo urgente y necesario. Mientras este tejido social espontaneo y emergente se configuraba, por la propia dinámica de la coyuntura política conocimos a representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI, con quienes coordinamos acciones y acuerdos mínimos sobre el funcionamiento y la logística de Wawa Wasi, con el fin de llevar adelante un proceso de atención y cuidado riguroso y organizado dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de estas tareas.

Lxs voluntarixs de Wawa Wasi trabajamos desde tres frentes; el primer grupo se ocupaba de la coordinación general que consistía en establecer prioridades y necesidades con lxs responsables de las organizaciones sociales e Instituciones como las universidades que hospedaban a las comunidades indígenas, otras como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Cruz Roja, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, personal de la misma CCE, puntos médicos, acopio, otros voluntariados, etc. Otra de las funciones de este primer grupo fue procurar el bienestar de las personas dentro del espacio de cuidado, proveer de alimentos a madres y niñxs, medicinas, ropa, seguridad y lo que sea necesario para que su estadía en Wawa Wasi sea lo más confortable posible, pese a la complejidad de la situación que se vivía al interior y exterior de la CCE. También se procuraba que los equipos de voluntarixs tuvieran lo necesario para el cumplimiento de las tareas y actividades. Un ejemplo de trabajo en equipo comprometido y responsable es el que llevaron adelante las voluntarias encargadas del registro de madres y niñxs que estaban a nuestro cuidado pues gracias al rigor de las compañeras, cada niñx que ingresaba y constaba en sus listados era entregadx exclusivamente a sus padres o familiares por lo que jamás pequeñx algunx se extravió de Wawa Wasi. Por su parte, lxs voluntarixs para la limpieza hicieron un trabajo permanente en todo el espacio, así como quienes se ocuparon de la pequeña bodega y ropero, mientras otro grupo se encargaba de salir al parque a informar sobre el servicio que estábamos prestando, a veces entre el peligro de los perdigones disparados por la fuerza pública, las bombas lacrimógenas (que ya no solo se inhalaban, sino que también sabíamos que estaban siendo impactadas en los rostros de lxs manifestantes). Este grupo rescataba a lxs niñxs y sus madres que se encontraban confundidos entre el caos de la protesta.

El segundo grupo de trabajo, se encargó de la parte pedagógica del espacio Wawa Wasi, es decir, del cuidado directo de lxs niñxs. Cada voluntarix tenía a su cargo a diez pequeñxs con quienes se realizaban actividades como juegos, cuentos, alimentación, limpieza, arrullo y sueño. Estas tareas eran parte del repertorio de cuidados que hacía más liviana, amorosa y lúdica la espera de lxs niños hasta que sus madres, padres o familiares regresen de las protestas, pensando que en general, era una situación crítica y angustiosa, por lo tanto, poder dar a los niños momentos de contención, era una prioridad.

El último de los grupos de voluntarios, se hacía cargo de los traslados humanitarios: cada vez que se conformaba un conjunto de madres y niñxs que requerían ser movilizados de manera emergente, tanto por el aforo del lugar donde estaban resguardadxs, como por las condiciones de vulnerabilidad, se los llevaba hacia la Universidad Católica, espacio de acogida con el que coordinamos estas acciones de manera permanente. En la puerta de entrada de la sala Demetrio Aguilera Malta, se encontraba un grupo de voluntarixs que funcionaba de manera itinerante y esperaba pacientemente que bajemos para ayudar formando una cordón humanitario para los traslados. La ruta de evacuación más rápida era la Av. 6 de Diciembre, que además era la vía más segura hacia la Pontificia Universidad Católica.

A pesar de la importancia de construir una memoria desde los actores sociales, no contamos con los testimonios de la mayoría de personas (entre madres, padres, familiares y niñxs) que transitaron por Wawa Wasi. Lo que sí sabemos es que estos actores formaban parte de las comunidades indígenas que llegaron a Quito para sumarse a la movilización nacional, y que lxs niñxs tenían entre 4 meses y 13 años de edad; de las comunidades amazónicas, solo recibimos un pequeño de 12 años. Conversando con una de las pocas compañeras que pertenecían a esta comunidad y estaban en la CCE, nos narró que, a diferencia de las comunidades de la sierra, los hombres no viajaron con sus familias.

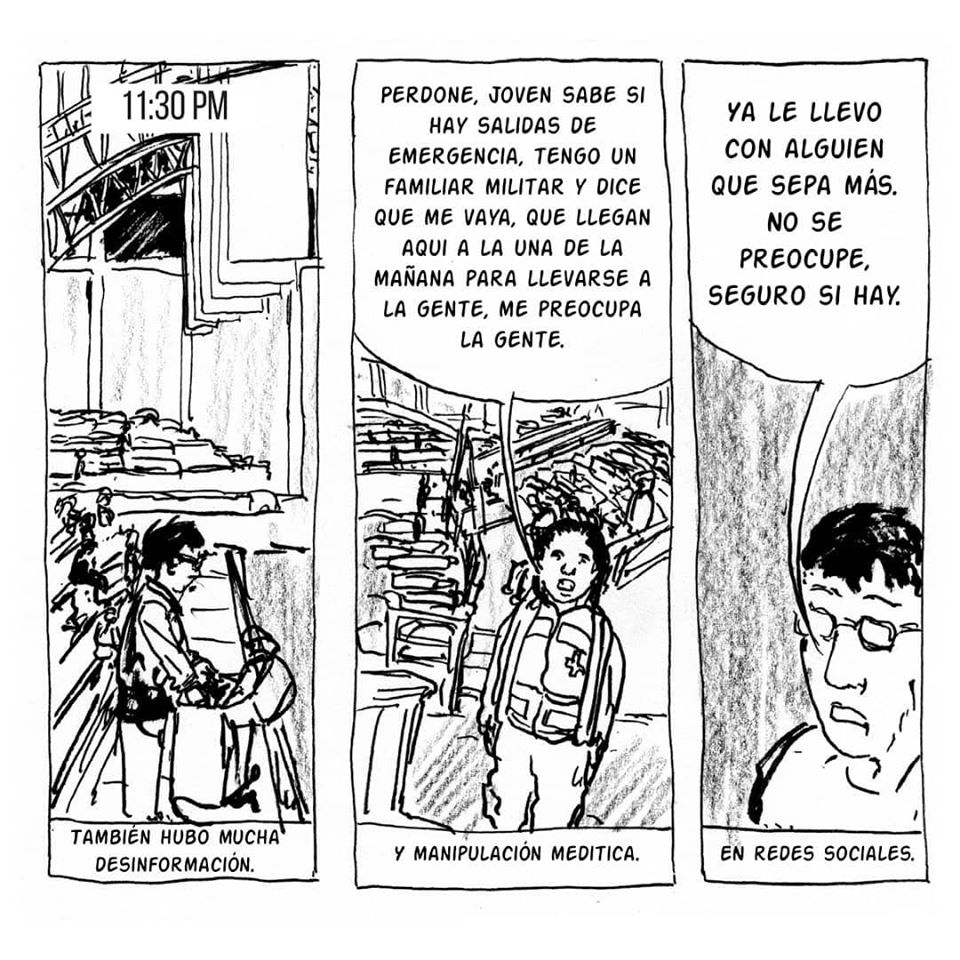

Las tensiones del conflicto, la inseguridad, la incomunicación, el agotamiento, el miedo, la incertidumbre, la desinformación continua a la que fuimos expuestos, los rituales y el fuego de la mañana; los juegos entre los jóvenes cirqueros; acurrucar a los wawas por la noche al terminar la jornada; el sonido profundo que salía de las grandes caracolas que tocaban los indígenas en la madrugada durante el enfrentamiento que parecía no tener fin, mientras las gigantescas llamas consumían la opacidad del parque; las historias de fantasmas que nos contaban los guardias de la CCE para desconectarnos por un instante del agobio mientras nos hacían sentir acompañados y protegidos en la medida de sus posibilidades; todas estas vivencias forman parte de las experiencias atravesadas y son registros del pasado que se resisten a ser borrados y suplantados por los discursos “oficiales”.

Por estas razones, así como por la cercanía con los hechos, este documento no tiene más pretensiones que ser un testimonio, como vos pública de los que han carecido de ella.

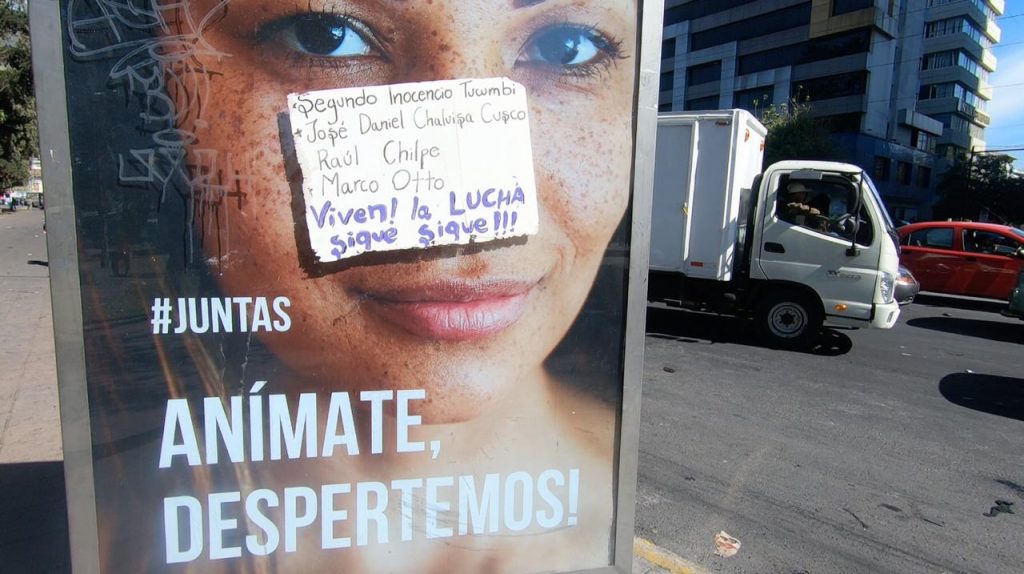

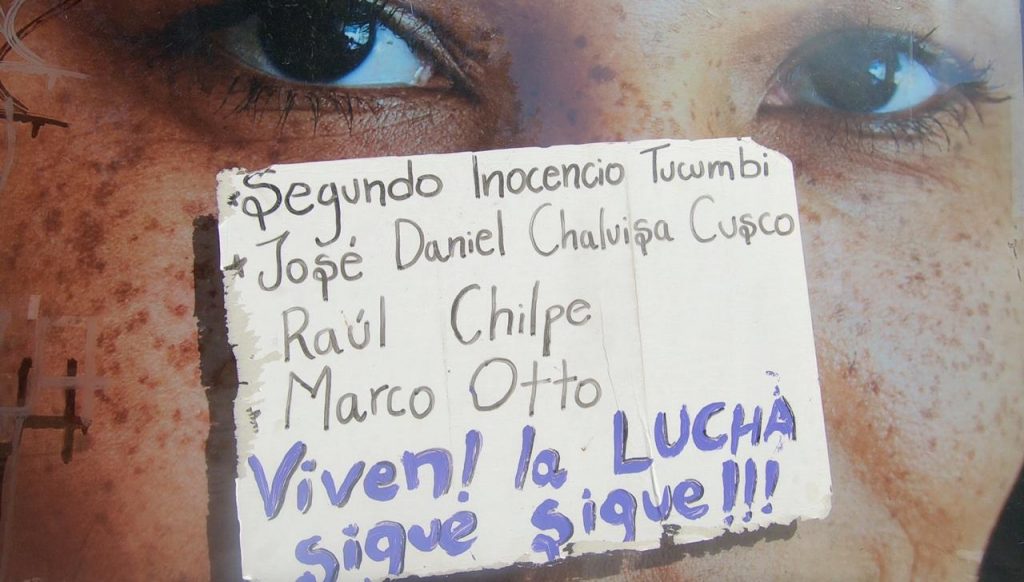

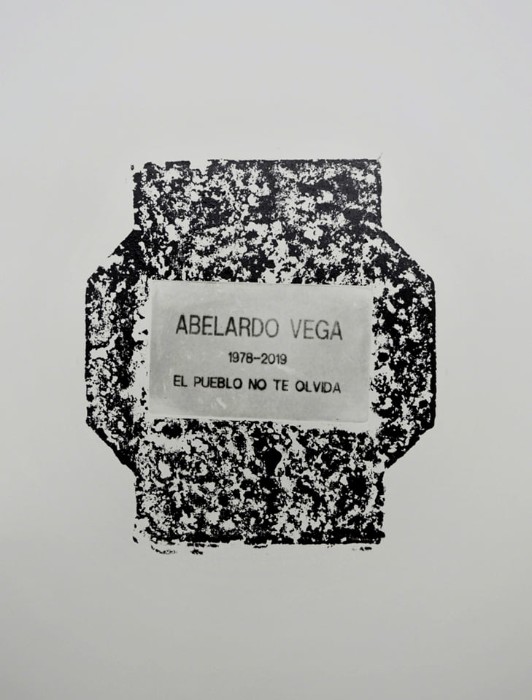

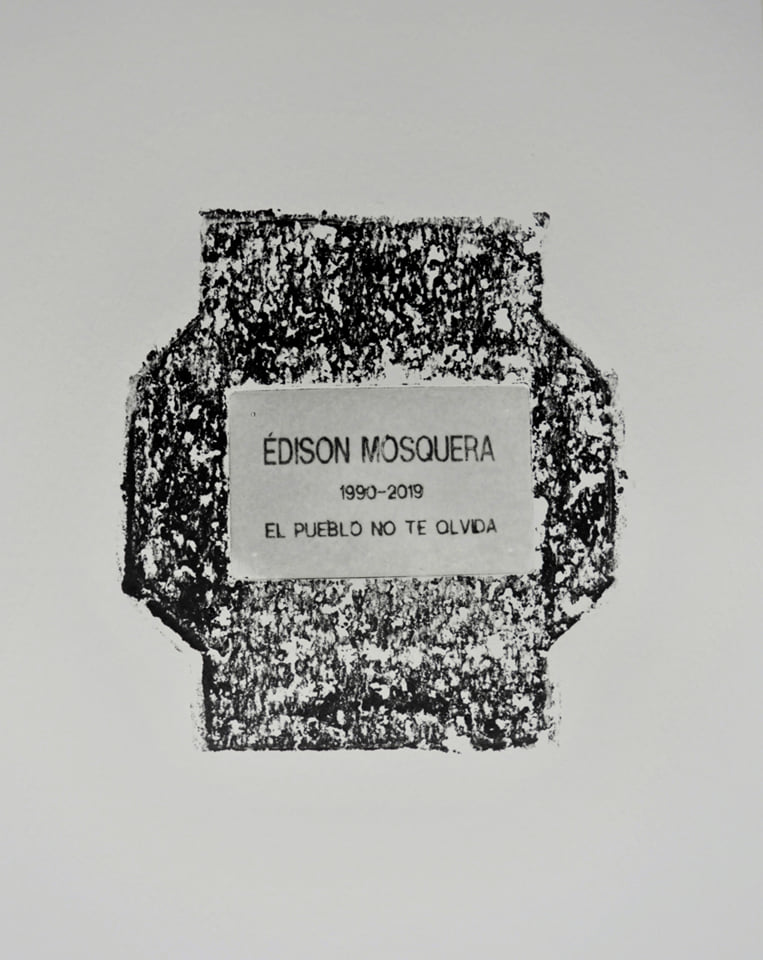

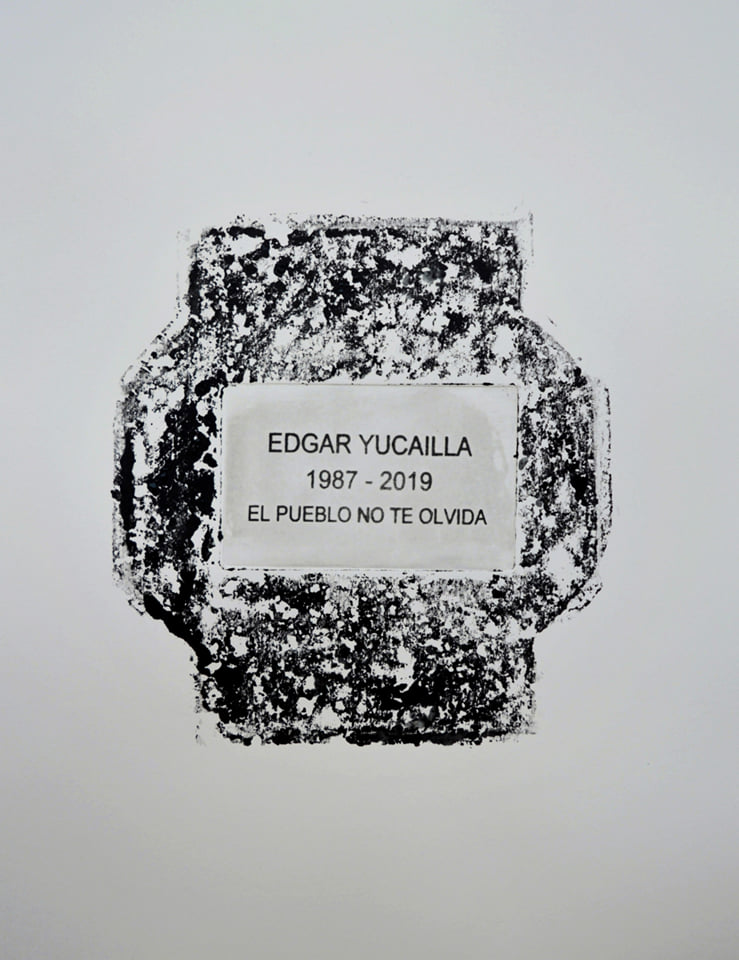

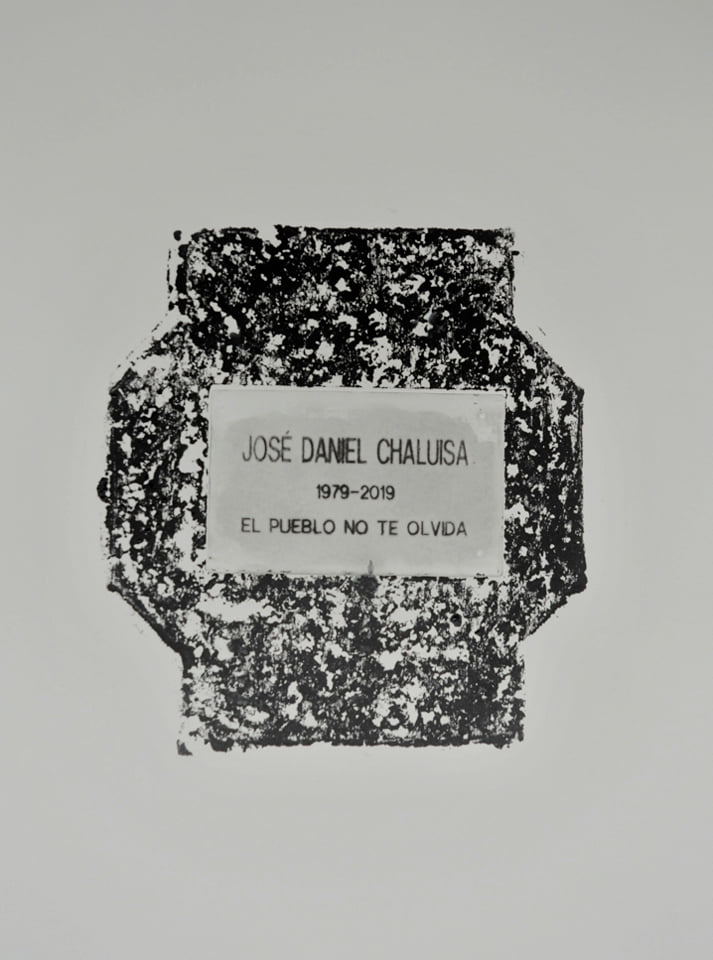

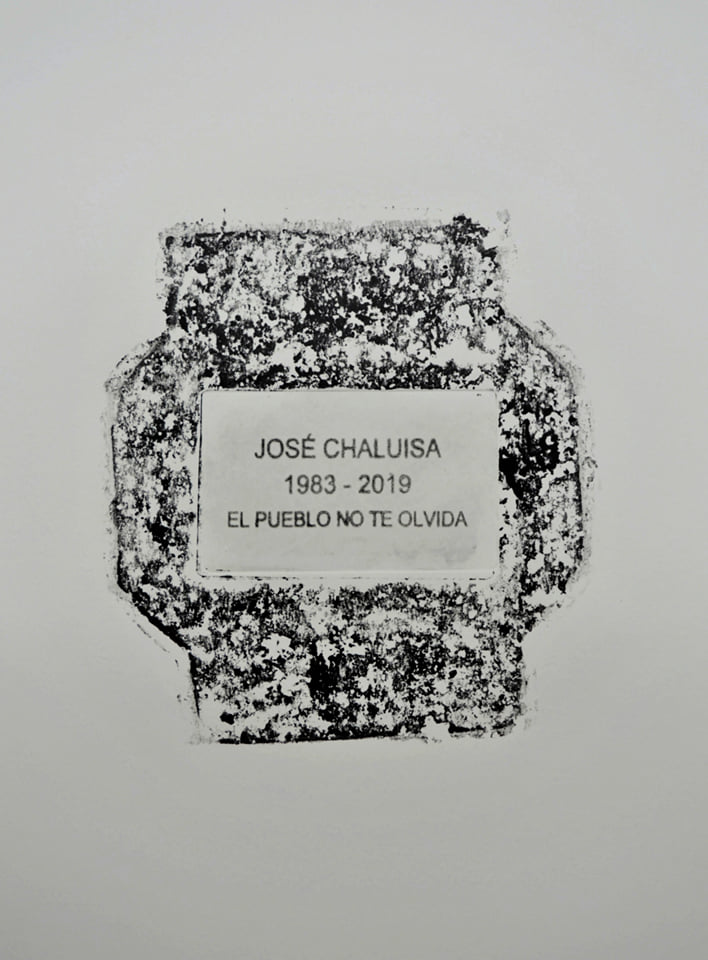

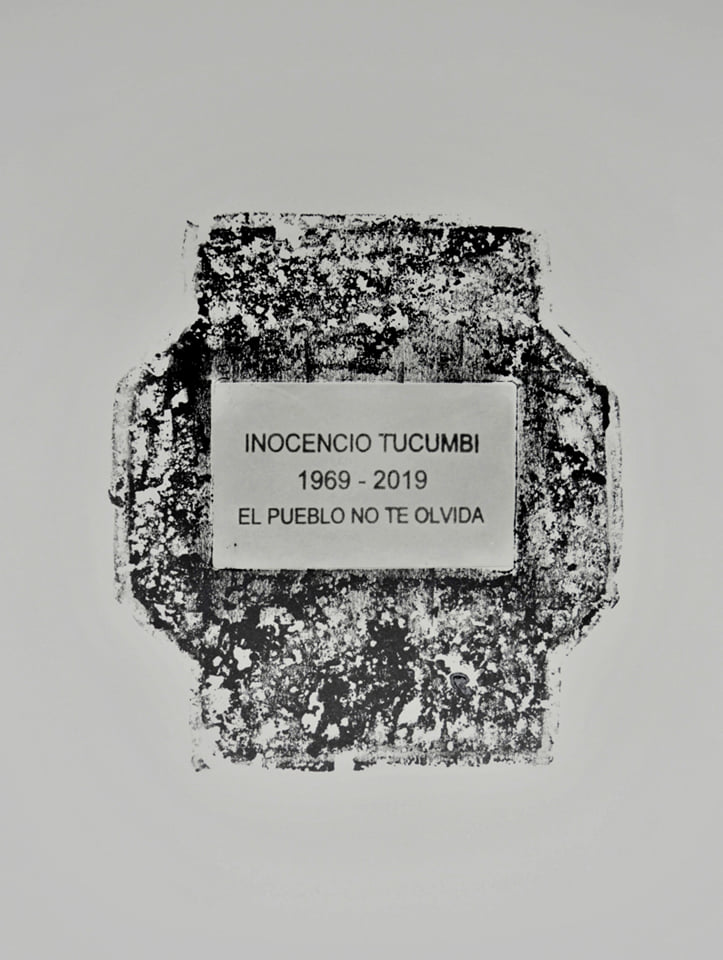

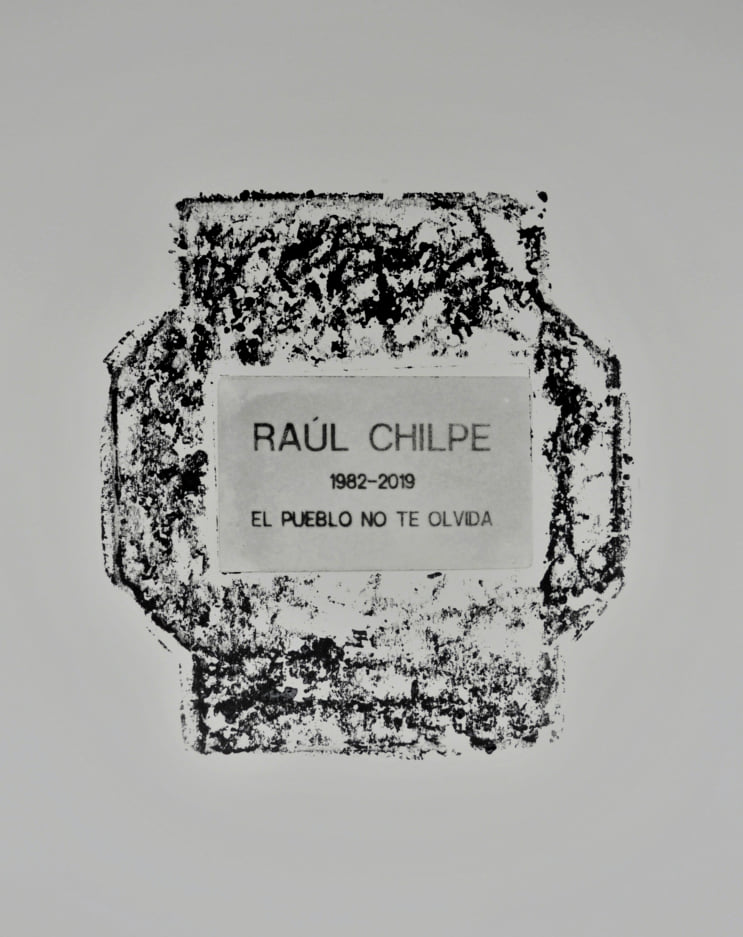

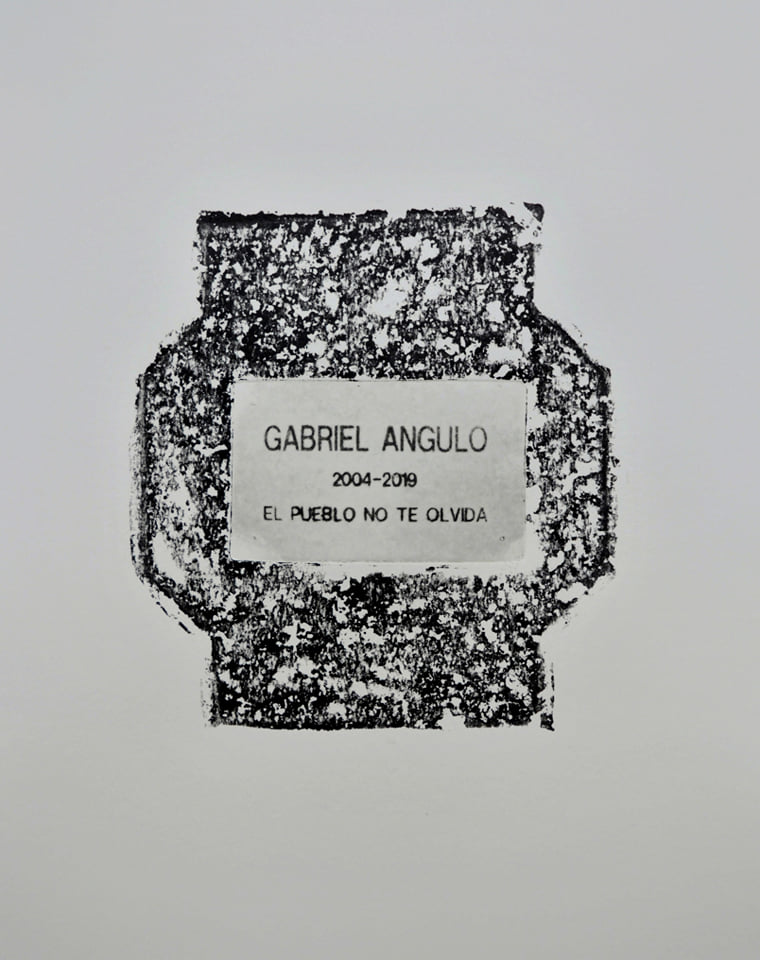

Aspiramos a que en algún momento estas memorias, que van a contrapelo del discurso dominante, puedan algún día ser leídas como una “versión” de los hechos, que desnuda y denuncia otra cara de la “pacifica historia oficial”. Ya que la atroz violencia que el Estado ejerció contra comunidades enteras, fue sentida, vivida experimentada e interpretada desde adentro de estos espacios humanitarios, como brutal e impune. Quisiéramos que esta memoria sea leída, como otra hoja de ruta del pasado histórico político del Ecuador. Además, es una forma de reconocimiento, justicia y reparación -aunque bien sabemos que hay daños irreparables-, para los compañeros cuyas muertes todavía no han sido esclarecidas, para sus familias, para lxs desaparecidxs, para lxs apresadxs injustamente, para los que estuvimos ahí, acompañandonos, empatizando, sabiendo que queremos hacer de este un mundo mejor para ser habitado.

Notas: